中山 博道

『剣道手引草』

中山 博道

上体の保ち方

腰は足の踏み開きに伴って、右腰はやや前に、左腰はやや後ろに引く心持ちにて、中心を失わずに、両脚の上部に安定せしむるものである。すなわち左右の足の踏み方は前後となるのであるから、やはり上体もこれに伴わなければならぬ。肩もやはりその通りであるから、右肩がやや前に出て、左肩がやや後ろに引けなければならぬ。

しかるに多くの人は、左腰および左肩が引けておらぬのであるが、足が前後の踏み方、すなわち斜めである以上、こんな上体は不自然である。

ゆえに自然を得るには、足が斜め(すなわち右前左後ろ)であれば、上体もこれに伴って斜めでなければならぬものである。しかるに上体をわざわざ不自然にするがごときは、避けなければならぬ。

なおこの際特に注意すべきことは、とにかく腹を引きて胸を出し、肩に力を入るる癖ある人を見受ることがあるが、このような姿勢の構えでは、自由にしかも刀をもって物を切りうべきものではない。ゆえに下肢上体ともに右自然体の構えをなし、必ず下腹に力を入れて、その他は胸へも肩へも力を入れず、胸の出るものは胸を引き、肩の凝るものは肩の力を抜くことに努めなければならない。

(後略)

-------------------------------------------------------------------------------

※自分の構えを確認したい。

平成31年4月11日 記

『剣道手引草』

中山 博道

不動心

かく論ずれば、霊肉は離れ離れの動きのごとく思わるるが、決してそうではなく、霊肉一致にあらざれば、できがたき動きである。すなわち心、身、太刀の一致ができなければ、この動きはできないものである。あたかもかの大洋の一波一波が、一上一下間断なく動くがごとく、その大体においては統一を保ち、かつその海底の水はかえって静粛にして、波上のごとき小動はないと同理である。すなわち無事も心に間隙なく、有事かえって心中にに閑ありとでもいおうか、一葉浮水で、水のまにまに動く様なれども、かえってそこに転覆せざる一定不動の重心が保たれているのである。これらの意を称して不動心というので、すなわちあらゆる畏怖(いふ)を去り、疑惑を去り、悠々自若(ゆうゆうじじゃく)、その志すところを決行して、よく安危(あんき)の際、生死の変に処して、遺憾なく自分の本文を全うする働きをいうのである。

-------------------------------------------------------------------------------

※「よく安危の際、生死の変に処して、遺憾なく自分の本文を全うする」とあるが、永遠の課題だ。剣道は奥が深いといわれるが、底なしのような気がする。

平成31年4月10日 記

『剣道手引草』

中山 博道

身体の運動

前進するときは、前進せし姿勢にて、下腹に充分力を入れて、足は七分三分に踏み進むのである。七分三分に踏むとは、その踏む力の分量のことであって、すなわち前足が三分の踏力なれば、後ろ足は七分の踏力にて、前へ押し進むのである。そのとき竹刀を持ちたる両手は、やはり足に伴い、左手にて右手を押し出す心持ちをもって進むのである。後退のときの足は、この反対の動作でよいのである。

足の運動中、最も嫌うことは、飛び足、跳足、引きずり足の三つである。

-------------------------------------------------------------------------------

※「右足は踏み込み足、左足は踏み切り足。攻めは左足が大切。姿勢と構え」普段から指導されている内容だ。確認したいことばかりである。

平成31年4月3日 記

『剣道手引草』

中山 博道

動中の静

そこでこの精神上の技術、すなわち心術のことを、簡単に述べれば、この気合すなわち気の働き、心の用はなかなか難しきことで、容易に言い表わしがたいものであるが、たとえば相手を打ち込むとき、必ず動かねばならぬもので、すなわち敏速の運動を起こして相手の隙を打つのである。そのときはいっさい肉体の運動に任せ、精神は高嶺に澄める明月のごとく静粛を保たねばならぬもので、もしそうでなく、精神までも肉体の運動とともに動くようでは、たちまち相手にその動いた隙に乗ぜられ、裏をかかれて、打ち込まるるものである。ゆえに肉体の動きが急速なるほど、精神は静粛に保持せねばならぬ。これがいわゆる動中の静という状態なのである。

その反対に、相対してまだ打ち出さず、互いに隙を伺う際には、肉体は静粛を保持せねばならぬ。その反対に、精神は寸隙なく活動して、対者の気の隙、心の油断など、多方面の偵察に敏なる働きを要するのである。もしこの際に、精神上の活動が肉体に移りて、精神と肉体とともに動くようでは、これまたただちに対者に乗ぜられて敗を取るまで、ここがすなわち静中の動というべき状態なのである。

-------------------------------------------------------------------------------

※試合や審査で、無意識に素晴らしい技が出る時がある。その時の心の状態は、まさに「高嶺に澄める明月のごとく」だったのだろう。反対に、心は千々に乱れ手元が上がる時がある、これは「精神上の活動が肉体に移りて、精神と肉体とともに動く」に当る。「動中の静」「静中の動」、肝に銘じたい。

平成31年3月21日 記

『剣道手引草』

中山 博道

竹刀

竹刀の定寸は、三尺八寸である。その理由いかんというに、竹刀にて練習するには、籠手を用いるものである。その籠手の握り幅は昔は約四寸五分として、これを握り合わすれは、約八寸ないし九寸となる。ゆえに刀の柄のごとく、八寸とすれば、左右の籠手の間に、間隔の余裕なく、また縁の寸を余すこともできぬから、手の自由が利かぬようになる。そこで柄の長さを一尺一寸として、三寸だけ刀の柄より長くしたわけなのである。しかしその全体の調和を計るため、切先きへも三寸延ばしたのであって都合刀より全長六寸延ばした三尺八寸が、すなわち竹刀の定寸となったのである。かつて幕府講武所にて、竹刀制定のとき、甲手幅四寸五分ありしため、この寸尺ができたのである。ゆえに形稽古の際は、三尺二寸(総丈)をもって修業せるものである。

しかしながら、人に大小あるから、一律に柄の長さを定むるわけにはいかぬ、ゆえに各人の体に合致するように、仕立てなければならぬ。

しからばいかにして合致する寸法をとるかというに、柄の長さは鍔より柄頭(つかがしら)まで、四握りあればよいのである。また一つの方法として、右手にて鍔元五分を隔て、(縁の寸法だけ避けて)握り、上方へ右前腕を屈曲し、その柄頭が、右前腕内に入るだけの程度にすればよいのである。

なお竹刀の全長を、適度なる寸法となすには、あたかも弓を引くときのごとく、右手を曲げ、しかして左手を左横に伸ばし右手にて竹刀の鍔元五分を残して握り、竹刀の剣尖を、左横一文字に延ばしたる左手に密着せしめ、その剣尖が左手高指(たかゆび)の第三関節に達するをもって適度となすものである。

高指・・・・中指のこと

-------------------------------------------------------------------------------

※確かに竹刀の全長は、そのようになっている。

平成31年3月18日 記

『剣道手引草』

中山 博道

刀

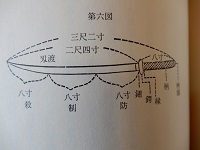

まず刀のことより説かんに、刀の定寸(じょうすん)、三尺二寸である。それは刃渡り二尺四寸、柄八寸、総長三尺二寸をもって定寸としたのである。もっとも柄の長さも、使用する人の大小により異なってはいるが、大体においてこれを定寸としたのである。

しかしその刃渡り二尺四寸のうち、これを三分(さんぶん)して、その切先き八寸を殺といい、敵に対しては殺人剣となり、自分に対しては活人刀となるのである。中の八寸を制といい、敵を制御するという意である。しかして手元八寸を防と称し、やむをえざる場合、ここにて防御するのである。柄八寸のうちこれを鍔と縁(ふち)を合わせて一寸とし、(握るとき縁だけ透かす)握る部分を七寸としてある。なにゆえにここを七寸としたかというとに、人の拳(こぶし)はおよそ三寸弱であるから、両拳握り合わせて、約六寸弱となるゆえ、その両拳の間に、約一寸四五分ほどの余裕をとり、この寸法にしたのである。

「近代剣道名著体系」より

-------------------------------------------------------------------------------

※刀の「殺・制・防」、知っておかなければならない事柄だ。

平成31年3月15日 記

|